An der TU Dresden und dem UFZ Leipzig wurde eine gekoppelte Simulation des urbanen Wasserhaushaltes bei Extremsituationen durchgeführt, die auf einem 3D-Stadtmodell basiert.

Die Auswirkungen zunehmender extremer Wasserereignisse in urbanen Gebieten sind anspruchsvoll zu modellieren. Hierfür gibt es eine Reihe von speziellen Werkzeugen auf dem Markt, mit denen z. B. Starkregengefahrenkarten (in 2D) erstellt werden können. Am Institut für Wasserbau und Technische Hydromechanik und dem Institut für Industrie- und Siedlungswasserwirtschaft der Technischen Universität Dresden wurde gemeinsam mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung im Rahmen des Forschungsprojektes „Wet-Urban“ eine Methodik entwickelt, die digitale 3D-Stadtmodelle als zentrale Datenbasis für die hydraulische und hydrologische Prozessmodellierung und -simulation sowie als Visualisierungs- und Interaktionsplattform nutzt. Dabei geht es insbesondere um die Oberflächen- und Kanalentwässerung einerseits und die Grundwassersimulation andererseits, um eine möglichst realistische Einschätzung der Vorgänge in der Stadt bei Extremsituationen wie Starkregen (oder auch Trockenphasen) zu erhalten. „Besonderen Fokus haben wir auch auf die Einbeziehung von Bürger:innen, erweiterter Fachöffentlichkeit und Entscheidungsträgern gelegt, die besonders mit der Visualisierung via 3D einen intuitiven Zugang zu dem Thema bekommen“, so Lars Backhaus, Leiter des Forschungsprojektes. Eine weitere Besonderheit des Konzepts: Das 3D-Stadtmodell dient als Datenbasis, aus der der Input für die jeweiligen Simulationsprogramme (alles Open Source oder andere lizenzfreie Software) generiert wurde. Ein spezielles Iterationsverfahren sorgte dafür, dass die einzelnen Simulationsschritte eng miteinander gekoppelt wurden, so dass eine ganzheitliche Simulation des Wasserverhaltens entstand. Konkret wurde ein ca. 35 km² großes Gebiet in Dresden untersucht.

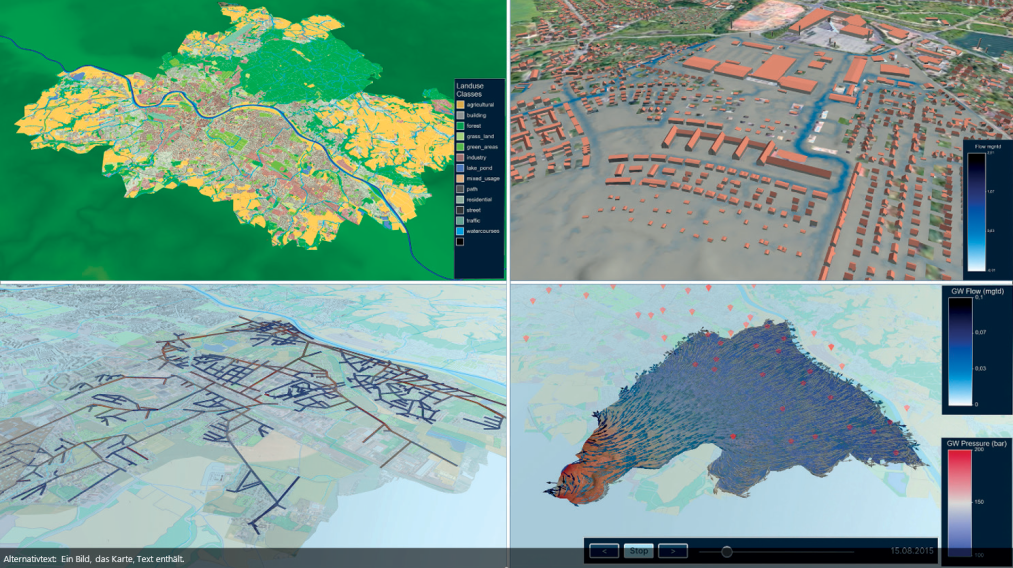

Oben links: Landnutzungskarte des digitalen Stadtmodells; oben rechts: Oberflächenabfluss eines Starkniederschlagsereignisses; unten links: Auslastung des Kanalnetzes; unten rechts: Grundwasserströmung als Pfeilvektoren und Messstationen (rote Punkte). Fotos: TU Dresden

Prozess in vier Stufen

Grundlage ist eine konsistente und offene Plattform für Daten- und Szenarienmanagement (Klima, Stadtplanung), Prozesssimulation und Risikomanagement. Ausgehend vom 3D-Stadtmodell wurden mehrere hydronumerische Simulationsmodelle teilautomatisiert und über einheitliche Schnittstellen gekoppelt. Die Simulationsmodelle sind unabhängig voneinander lauffähig, kommunizieren aber in festen Intervallen miteinander. Die Kopplung ist flexibel konfigurierbar, so dass auch weitere Simulationsanwendungen integriert werden können.

Das Gesamtkonzept lässt sich in vier Schritte gliedern:

1) Erstellung des 3D-Stadtmodells,

2) teilautomatisierte Modellierung auf Basis der Geobasisdaten des digitalen Stadtmodells,

3) Anreicherung mit Randbedingungen und Durchführung der gekoppelten Simulation,

4) Verarbeitung und Rückführung der Simulationsergebnisse in das digitale Stadtmodell.

Dazu wurden öffentlich verfügbare Daten verwendet: Das digitale Geländemodell mit einer Auflösung von 1 m (DGM1), das digitale 3D-Gebäudemodell in Level-of-Detail 2 (CityGML) sowie das digitale Landschaftsmodell (B-DLM). Es wurden zwei Plattformen für unterschiedliche Anwendungszwecke erstellt, zum einen eine Visualisierungsplattform auf Basis der Unity Game Engine, zum anderen eine Webbrowserbasierte Anwendung unter Verwendung von Cesium, wobei erstere eher der prototypischen Entwicklung, letztere der Visualisierung für ein größeres Publikum diente.

3D-Stadtmodell von Dresden, Ausschnitt des Untersuchungsgebietes (alter Elbarm in Nähe der Kiesgrube Leuben). Foto:TU Dresden

Für die Modellierung wurden die Anwendungen BASEMENT (Oberflächenabfluss), SWMM (Kanalnetz) und OpenGeoSys (Grundwasser) verwendet. Die Simulationsmodelle wurden dann in kleine Zeitschritte aufgeteilt und später mit jeweils definiertem Datenaustausch gekoppelt. Nachdem die gekoppelte Modellierungs- und Simulationsschleife die vorgegebene Zeit erreicht hat, werden die Ergebnisse aggregiert und nachbearbeitet, um schließlich im digitalen Stadtmodell dargestellt werden zu können.

Auch großflächige Simulation schnell möglich

Die Methodik wurde anhand des hydrologischen Einzugsgebietes des Lockwitzbaches im Südosten Dresdens einschließlich seiner Anbindung an das umliegende Kanalnetz evaluiert. Das ca. 35 km² große primäre Untersuchungsgebiet umfasst unterschiedliche Bebauung, Infrastruktur, Vegetation, Landnutzung sowie Fließgewässer. Im Rahmen des Projektes konnte ein funktionsfähiger Prototyp erstellt und getestet werden. „Die Effekte der gekoppelten Modellierung zur Verbesserung der Modellqualität waren nachweisbar, bedürfen aber weiterer Entwicklung und Kalibrierung“, so Backhaus. Auch großflächige Gebiete könnten in kurzer Zeit simuliert werden, so der Forscher, vor allem durch Teilautomatisierung und parallele Ausführung der Simulationen.

Digitale Stadtmodelle seien eine ideale Basis für die Zusammenarbeit der Akteure in der Wasserwirtschaft. Der abgestufte Kopplungsansatz erlaube es zudem, so Backhaus, in Zukunft weitere Prozesse zur Berechnung etwa der Wasserqualität, des Schadstofftransports oder der Evapotranspiration zu berücksichtigen.