China, die Europäische Union (EU) und Großbritannien betreiben weltweit die meisten Offshore-Windkraftanlagen. Das hat eine Auswertung von Satellitendaten durch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ergeben. Die Wissenschaftler haben mit einer Künstlichen Intelligenz (KI) nicht nur die Anzahl und die Standorte der Anlagen ermittelt, sondern auch die Entwicklung der vergangenen Jahre, die Leistung und die Entstehung neuer Anlagen.

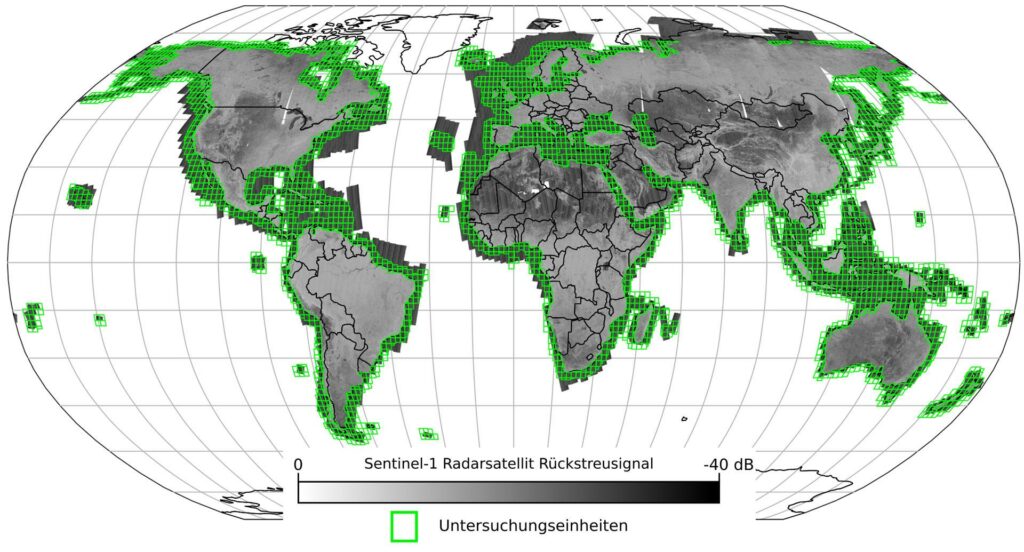

Globale Abdeckung der Sentinel-1-Radarmission und die Offshore-Untersuchungseinheiten. Grafik: DLR

Im Juni 2021 waren in China 3.267 Offshore-Windkraftanlagen in Betrieb, in der Europäischen Union (EU) 3.096 und in Großbritannien 2.378. Weltweit wurden 8.885 Anlagen gezählt. Bei der Leistung lag die EU vorne: Die Offshore-Windkraftanlagen in der Nord- und Ostsee, der Irischen See sowie im Atlantik vor Portugal kamen auf 15,2 Gigawatt (GW). Die chinesischen Anlagen kamen zu dem Zeitpunkt auf 14,1 GW, die britischen auf 10,7 GW. „Zusammen sind das rund 98,5 Prozent der weltweit vorhandenen, installierten Offshore-Windkraftleistung von 40,6 GW im Juni 2021“, erklärt Thorsten Höser vom Deutschen Fernerkundungsdatenzentrum (DFD) in Oberpfaffenhofen. Zum Vergleich: Die drei aktuell noch laufenden Atomkraftwerke in Deutschland haben eine installierte Leistung von insgesamt 4,3 GW.

„Ein Blick auf die zeitliche Dynamik verrät, dass vor allem der Eintritt Chinas in den Offshore-Windenergiesektor und der Bau von Offshore-Windparks in Chinesischen Gewässern die Expansionsdynamik beeinflusst hat“, sagt Thorsten Höser. Laut den ermittelten Daten waren dort Mitte des vergangenen Jahres 627 neue Anlagen im Bau. Vor den EU-Küsten waren 63 Anlagen im Bau. Vor den Küsten der USA wurden sieben bestehende Offshore-Windkraftanlagen gezählt. Die Auswertung bezog sich nicht auf landgestützte Windkraftanlagen.

Die Analyse von Satellitenbildern ermöglicht erstmals, einen globalen Überblick über den Offshore-Windenergiesektor zu erhalten. Für die Auswertung wurden Zeitreihen des Radarsatelliten Sentinel-1 der Europäischen Weltraumorganisation ESA seit dem Jahr 2016 genutzt. Charakteristisch für die Sentinel-1 Mission ist eine kontinuierliche Wiederholung der Aufnahmen innerhalb weniger Tage.

Die Forschenden am DFD haben Algorithmen entwickelt, die Verfahren der KI – und hier speziell des Maschinellen Lernens – einsetzen, um Offshore-Windkraftanlagen automatisch aus dem riesigen Sentinel-1-Archiv auszulesen. Das Archiv stellte im Jahr 2021 mehr als elf Petabyte Daten bereit. Ein neuronales Netz wurde mit Beispielen darauf trainiert, Windturbinen zu erkennen. „Die Trainingsbeispiele sollten vielfältig sein, um dem neuronalen Netz eine große Möglichkeit an Szenerien während des Lernens zu präsentieren“, erklärt Thorsten Höser, der die Auswertung der Daten geleitet hat. Ein Teil der Forschungsarbeit befasste sich mit der Erstellung der Beispiele. Sie beschreiben charakteristische Eigenschaften eines Satellitenbildes. Anschließend werden die Bildeigenschaften neu zusammengesetzt, um zehntausende völlig neue virtuelle Trainingsbilder zu erzeugen. Dieser Ansatz ist auf andere Objekte übertragbar. So können in Zukunft neben Offshore-Windturbinen weitere Objekte aus globalen Satellitendaten-Archiven extrahiert werden. (jr)