Mit den Copernicus Netzwerkbüros entstehen Anlaufstellen, die Wissen vermitteln und Akteure vernetzen, um Fernerkundungsdaten im Rahmen innovativer Anwendungen nachhaltig und breit zu nutzen.

Das europäische Erdbeobachtungsprogramm Copernicus umfasst nicht nur Satellitenmissionen. Es geht generell um den Nutzen der Erdbeobachtung für umwelt- und sicherheitsrelevante Fragestellungen und damit die Idee, dass die Geoinformationen aus dem Programm möglichst breite Anwendung finden. Hierzulande wurde im Jahr 2017 die „Copernicus Strategie der Bundesregierung“ formuliert, in der unter anderem festgelegt wurde, dass „Netzwerke nationaler Copernicus Nutzergruppen ergänzt und transparent gestaltet werden sollen, um relevante Akteure in Deutschland dauerhaft und verlässlich einzubinden“. Hierzu sollen „weitere thematische Netzwerkstrukturen aufgebaut und weitere Gruppen gezielt angesprochen werden“. Neue Nutzungsgruppen aus Öffentlicher Hand, Wirtschaft, Industrie sowie der Forschung sollen also dazu gebracht werden, Copernicus produktiv zu nutzen. An dieser Stelle gibt es großen Informationsbedarf. „Das Wissen darüber, wie leistungsfähig Satellitendaten sind, welche Daten überhaupt verfügbar sind, für welche Fragestellungen man sie einsetzen und wie man mit ihnen praxistaugliche Anwendungen erstellen kann, ist vielen potentiellen Nutzern und Nutzerinnen nicht bekannt“, sagt Lena Schultz-Lieckfeld von der Deutschen Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR).

Das Rheinland zwischen Köln und Bonn, aufgenommen von der Copernicus Sentinel 2 Mission mit 10 Metern Bodenauflösung.

Quelle: ESA

Copernicus Netzwerkbüros

Die Aufgaben sind also klar formuliert. Und die notwendigen Strukturen zur Zielerreichung entwickeln sich dynamisch, vor allem durch die Copernicus Netzwerkbüros, die seit August 2021 entstanden sind. Sie dienen als Kontaktstelle für alle Interessenten rund um die Nutzung von Copernicus. Finanziert werden sie vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), Projektträger ist die Deutsche Raumfahrtagentur im DLR. „Die Netzwerkbüros liefern Informationen, vermitteln Kompetenzen und helfen auch ganz konkret, Kooperationen zu unterstützen“, so Schultz-Lieckfeld.

Mit Copernicus stellt die EU umfassende Daten für Umweltschutz, zur Klimaüberwachung, zum Infrastrukturmonitoring und für gesellschaftliche Aufgaben zur Verfügung, die dazu noch offen und kostenfrei zugänglich sind. „Die Herausforderung besteht aktuell darin, die potenziellen Nutzer über den Wert dieser Daten aufzuklären, die entsprechenden Akteure zu vernetzen und dann Anwendungen zu schaffen, die konkreten praktischen Mehrwert für einzelne Aufgabengebiete bieten“, sagt Dr. Andreas Müterthies. Der GeoIT-Experte ist Wirtschaftsvertreter beim Deutschen Dachverband für Geoinformation e. V. (DDGI) und Leiter Business Development bei der EFTAS GmbH aus Münster. Die Netzwerkbüros vernetzen also beispielsweise Behörden, Verbände, Unternehmen sowie Universitäten und Forschungseinrichtungen. Im direkten Dialog sollen die Potenziale satellitengestützter Anwendungen besser herausgearbeitet und passgenaue Unterstützungsmaßnahmen entwickelt werden.

Die Anwendungsbeispiele sind gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels und der geopolitischen Unsicherheiten so wichtig wie nie: Klimaschutz und -anpassung, Analysen erneuerbarer Energien, Umwelt-Monitoring, Überwachung von Verkehrsinfrastruktur oder umweltfreundlichere Mobilität.

Mit der „Copernicus Data and Exploitation Plattform Deutschland“, kurz CODE-DE, stellt das DLR eine Dienste-basierte Cloud-Infrastruktur zur Verfügung, die sich speziell an behördlicher Nutzer richtet. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um praxistaugliche Anwendungen auf Basis der komplexen und oft umfangreichen Copernicus-Daten zu entwickeln. Nun müssen sich nur noch die richtigen Akteure vernetzen, um die Vision in die Praxis zu bringen.

Spezifische Ausprägungen

Die Netzwerkbüros entstehen mit Fokus auf verschiedene Anwendungsbereiche. Für das Segment Wald hat Copernicus ein besonders großes Potential, sowohl für den Schutz als auch die Bewirtschaftung des Waldes. Daher ist im August 2021 am Thünen Institut für Waldökosysteme das Copernicus Netzwerk Wald entstanden. Es berät zu Themen wie Waldmonitoring, Vitalitäts- und Waldstrukturanalysen oder Schadenerkennung. Diese Aufgaben sollen durch neue Lösungen wesentlich schneller, effizienter und aktualitätsbezogener möglich sein. Während es zwar bereits viele Forschungsprojekte in diesem Themengebiet gibt, soll das Netzwerkbüro auch den Austausch zwischen Forschenden verbessern sowie Waldbesitzer, Forstbehörden und -betriebe oder die Holzindustrie adressieren.

Beim Copernicus Netzwerkbüro Verkehr, das im April 2022 gestartet wurde, liegt die Leitung bei der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt). Für den Landverkehr geht es unter anderem um die regelmäßige Veränderungsbeobachtung von Infrastruktur. Dabei wird insbesondere die Früherkennung von Hangbewegungen fokussiert. Angedacht ist zudem die Ableitung von Baumbestand, um Straße und Schiene sicherer zu machen. Bäume stellen in Straßennähe teilweise Hindernisse dar oder können z.B. bei Extremwetterereignissen die Verkehrsinfrastruktur beeinträchtigen. Ziel ist, bundesweit einheitliche Informationen zur Verfügung stellen zu können.

Derzeit wird das Copernicus Netzwerkbüro Boden aufgebaut, das bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) angesiedelt ist. Dort geht es um bodenkundliche Fragestellungen, die mit Hilfe von Satellitenbildern beantwortet werden können.

Das Copernicus Netzwerkbüro Kommunal wird geleitet von der EurA AG, einem Unternehmen für Netzwerkmanagement und Innovationsberatung. Unterstützt wird es vom DDGI und EFTAS. Gestartet am 1.9.2022 hat es eine Laufzeit von 24 Monaten.

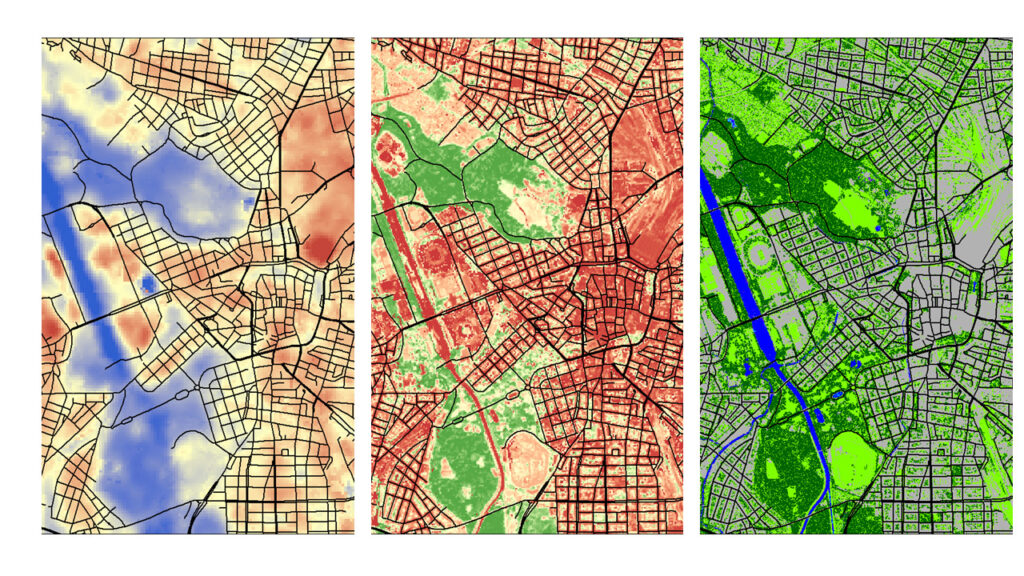

Im Projekt Urban Green Eye werden Indikatoren für die Klimaanpassung aus Satellitendaten

abgeleitet, u.a. thermische Belastung, thermische Entlastung und hydrologische Entlastung

(von links nach rechts).

Quelle: LUP GmbH

Beispiel für ein kommunales Copernicus-Projekt sind echtzeitorientierte Monitoringsysteme für umweltrelevante Themen, etwa für Dürre, Hitze oder eben auch Starkregenproblematiken. Städte könnten damit Klimaanpassungs-Konzepte erarbeiten. „Die technischen Möglichkeiten für solche Anwendungsszenarien sind enorm, müssen aber gemeinschaftlich erschlossen werden“, sagt Müterthies.

Weitere kommunale Aufgabenbereiche, die durch die Nutzung von Copernicus unterstützt werden können, sind etwa Energieversorgung und Einsatz erneuerbarer Energien, Management von Grünanlagen und Baumkontrollen sowie Gewässermonitoring.

Aktuelle Leuchtturmprojekte:

CoKLIMAx und UrbanGreenEye

Das Netzwerkbüro arbeitet daneben eng mit zwei kommunalen Leuchtturmprojekten zusammen. Das Leuchtturmprojekt CoKLIMAx , gestartet im Jahr 2022, zielt auf die Klimafolgenanpassung. Am Beispiel Hitze, Wasser und Vegetation sollen Informationen und Services für Kommunen entstehen, die der klimaresilienten Stadtplanung dienen. Die Stadt Konstanz ist direkt beteiligt und koordiniert das Konsortium um HTWG Konstanz, Universität Stuttgart und Climate Service Center Germany (GERICS). Konkret geht es darum, einzelnen Fachabteilungen Services auf einfache Art und Weise bereitzustellen, die die kommunale Planungen unterstützen. Dazu wird eine Toolbox aufgebaut, in der verschiedene, fernerkundungsbasierte Anwendungen und Kartenmaterial zur Verfügung gestellt werden. „So könnte ein kommunales Umwelt-Monitoring entstehen, das auch den Verwaltungsspitzen eine einfache Übersicht über aktuelle Entwicklungen und mögliche Trends zeigt“, beschreibt Lena Schultz-Lieckfeld. Zum Einsatz kommen verschiedene Dienste, etwa der Copernicus Climate Data Store (CDS) und der Copernicus-Klimawandeldienst (C3S), der frei zugängliche Informationen Klima-Daten und -Prognosen in Europa bereitstellt.

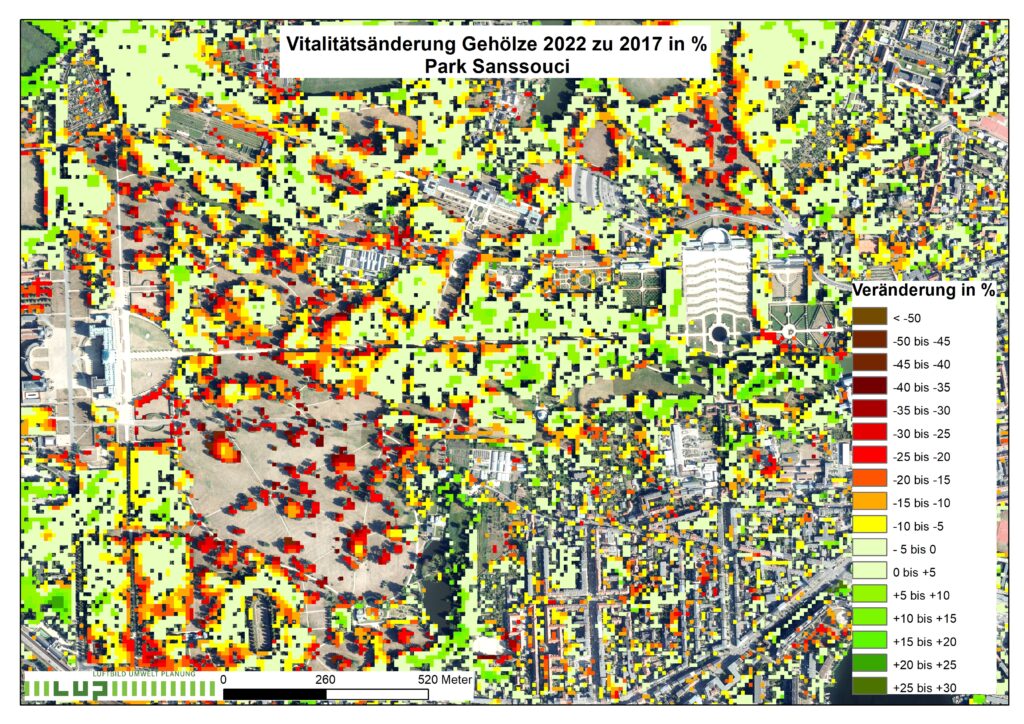

Ein weiteres Leuchtturmprojekt ist UrbanGreenEye. Dort geht es um regionales Vegetations- und Flächenmonitoring. Beteiligte Kommunen sind neben der Stadt Leipzig (direkt) die Städte Hamburg, Duisburg, Potsdam, Stuttgart, Augsburg, Essen, Würzburg, Dresden sowie der Kreis Gütersloh. UrbanGreenEye, das neben der Stadt Leipzig von LUP – Luftbild Umwelt Planung GmbH und der Abt. Klimageographie an der HU Berlin durchgeführt wird, soll dafür sorgen, dass Satellitendaten in Kommunen zur Klimaanpassung genutzt werden. Kommunen sollen über ein cloudbasiertes Datenportal Indikatoren für die Klimaanpassung bekommen. Die drei zentralen Themen sind thermische Belastung (Oberflächentemperatur, Rückstrahlvermögen Albedo, Verschattung), thermische Entlastung (Grünvolumen, Vitalität des Gehölzbestandes) und hydrologische Entlastung (Versiegelung/Versickerung).

Woher kommen die Daten bei Copernicus?

Was also können neue Zielgruppen von Copernicus erwarten und wo liegen Potenziale für neue, nachhaltige Anwendungen? Zunächst geht es darum, das Potenzial der Daten zu verstehen. Die prominentesten Vertreter von Copernicus sind die Sentinel-Satelliten 1 bis 6, die weitestgehend schon in Betrieb sind. Aber Copernicus umfasst weit mehr Datenquellen. Dazu gehören noch die sogenannten „beitragenden Missionen“: Satellitensysteme von weiteren Partnern und Ländern, deren Daten durch Beschaffung oder Datenzugangsabkommen im Copernicus Programm verfügbar sind. Sie stammen von der ESA und ihren Mitgliedstaaten, internationalen Drittbetreibern oder kommerziellen Firmen. Insgesamt gibt es rund 30 beitragende Missionen. „In diesem Angebot befinden sich auch Geodaten mit einer Auflösung von bis zu 30 Zentimetern“, beschreibt Müterthies.

Ein entscheidender Vorteil von Satellitendaten ist die zeitliche Auflösung. Sie bezeichnet die Wiederholungsrate zwischen zwei Aufnahmen derselben Lokalität, also den Abstand zweier Überflüge eines Satelliten. Bei den Sentinel-2-Satelliten beispielsweise sind dies fünf Tage. Die Sentinel-Daten reichen bis zu einer maximalen räumlichen Auflösung von zehn Metern pro Pixel. Ihre hohe spektrale und zeitliche Auflösung ist insbesondere für dynamische Prozesse wie Vegetationsanalyse wichtig .

„Das Wissen darüber, welche Daten für welche Anwendungen am geeignetsten sind, ist bei vielen Firmen vorhanden und in den Copernicus Netzwerken geht es darum, die richtigen Akteure zusammenzubringen: Firmen, Nutzer und potenzielle Nutzer“, sagt Schultz-Lieckfeld. Copernicus beinhaltet aber auch In-situ-Informationen, integriert also terrestrische und luftgestützte Sensornetzwerke aller Art. „Es geht dabei nicht nur um die Kalibrierung der Satellitendaten, sondern auch um kleinräumige oder fachliche Ergänzungen, die per Satellit nicht vorgenommen werden können“, sagt Müterthies. Die Aufgabe besteht dann darin, die Daten aus dem All mit jenen vom Boden zu verknüpfen und so eine umfassende Informationsbasis zu generieren – etwa im Kontext einer Smart City.

https://netzwerk-wald.d-copernicus.de/

https://www.d-copernicus.de/verkehr